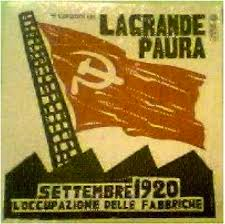

Alla fine della prima guerra mondiale l’Italia precipita in una grave crisi economico – sociale; i problemi legati alla smobilitazione che aveva determinato un rapido aumento dei disoccupati, quelli relativi alla svalutazione monetaria che aveva portato ad un generale aumento dei prezzi, furono alla base delle ribellioni popolari. In più la suggestione delle idee portate dalla rivoluzione russa aveva diffuso tra le masse popolari la speranza nella emancipazione dalla povertà.

Nel 1919 si intensificano le lotte operaie e contadine. E a Livorno, città conosciuta dalle autorità come “sovversiva”, dove lavorano ventimila operai con una Camera del lavoro presente con la sua organizzazione nei massimi stabilimenti , con un forte partito socialista e una Federazione di anarchici diffuso nei sobborghi e pronto alla lotta, furono adottate particolari misure di controllo in difesa dell’ordine pubblico.

Nel 1919 si intensificano le lotte operaie e contadine. E a Livorno, città conosciuta dalle autorità come “sovversiva”, dove lavorano ventimila operai con una Camera del lavoro presente con la sua organizzazione nei massimi stabilimenti , con un forte partito socialista e una Federazione di anarchici diffuso nei sobborghi e pronto alla lotta, furono adottate particolari misure di controllo in difesa dell’ordine pubblico.

6novembre 2014 di Paola Ceccotti

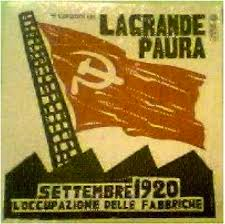

All’inizio dell’estate scoppiavano i moti contro il carovita con saccheggi nei negozi e accuse ai bottegai di occultare le merci per speculare sulla fame del popolo; si apriva un periodo spontaneo di ribellione passato alla storia come “biennio rosso”. A Livorno furono prese misure perché l’organico delle forze di polizia fosse mantenuto al completo in modo da fronteggiare gli scioperi previsti nel mese di luglio. Contemporaneamente si formavano alleanze per contrastare i movimenti popolari. Già nel gennaio del 1919 si costituiva un primo nucleo organizzativo formato in particolare da ex combattenti sotto la guida di Arturo Torelli sottotenente degli Arditi e di Alessandro Burnside tenente di fanteria, che diventerà segretario politico dei fasci di combattimento di Livorno. Il 10 marzo del 1919 si riunivano invece in un magazzino di proprietà dell’onorevole Salvatore Orlando una settantina di liberali e un’altra ventina di persone che costituivano una nuova formazione: il “Fascio Liberale”; presiedeva l’adunanza il prof. Targioni Tozzetti che si appellava all’impegno dei reduci dalle trincee.

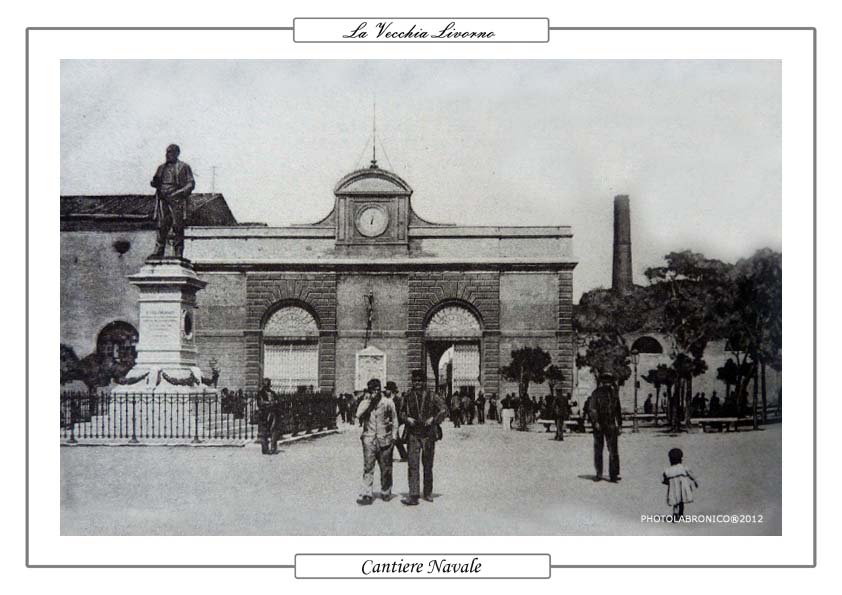

Alla fine del 1919 si verificò una evoluzione dal punto di vista strettamente sindacale con il cementarsi di più stretti legami tra le diverse categorie dei lavoratori. Nel dicembre, in seguito al licenziamento di tre impiegati al cantiere navale, ci fu per la prima volta uno sciopero del personale impiegatizio e tecnico, da mettersi in relazione al maggior potere che il partito socialista aveva assunto nella categoria. Le elezioni amministrative del 1920 si svolsero in un clima di fermento e ribellione, tra manifestazioni di piazza e scioperi di varie categorie; da gennaio si susseguirono quello dei postelegrafonici, le agitazioni dei tranvieri, dei ferrovieri, degli edili, dei barbieri, dei tipografi, dei portuali.

Le elezioni amministrative del 7 novembre del 1920 confermarono il successo che i socialisti avevano ottenuto l’anno prima nelle politiche, mentre risultarono perdenti le istanze delle forze antisocialiste riunite nella “Unione Democratica”.