29 Giugno 2019, di Max Strata

Nell’aria bollente di una Delhi a 40°, dopo aver percorso a piedi l’arteria urbana che con il suo traffico incessante corre fino al Red Fort mostrando senza soluzione di continuità un desolato groviglio umano di indigenti distesi all’ombra degli alberi, ho varcato l’ingresso presidiato dai militari e sono entrato nel Rajghat, il luogo in cui Mohandas Karamchand Gandhi è stato cremato.

Il memoriale, costituito da una pietra nera e lucida ornata da fiori di tagete e protetta da un muretto bianco, si raggiunge dopo aver lasciato le scarpe ad un omino ossuto e senza denti che per una cifra simbolica ti permette l’ingresso.

Così, a piedi nudi, calpestando un tappeto di tessuto rosso costantemente irrorato d’acqua da un inserviente che ha il preciso compito di abbassarne la temperatura, mi sono avvicinato con rispetto e trepidazione al primo posto che desideravo vedere nel mio solitario viaggio in India. Nel guardare quell’oggetto ho provato una forte emozione e mentre passavano per la mia testa le immagini viste più e più volte nelle foto e nei filmati d’epoca, ho accostato le mani l’una all’altra e nel gesto di Namaskar, per qualche secondo, ho chinato la testa in suo ricordo. Seguendo le sue volontà, le ceneri sono state ripartite tra varie urne e disperse nei maggiori fiumi del mondo tra i quali il Nilo, il Tamigi, il Volga, il Gange e in occasione del sessantesimo anniversario della sua morte, quelle contenute nell’unica urna non ancora svuotata sono state versate nell’oceano davanti a Mumbai.

Nei pressi del Rajghat c’è il museo che porta il suo nome, una vecchia palazzina riempita di fotografie, testi, libri, busti metallici e vari oggetti appartenuti a Bapu, come affettuosamente veniva chiamato dai suoi amici e collaboratori. Tra questi, un logoro paio di sandali e un semplice bastone di legno usato in uno dei suoi interminabili percorsi a piedi. Lungo un corridoio, una serie di telai e in particolare alcuni arcolai (charka) forse utilizzati dallo stesso Gandhi per realizzare il khadi, il tessuto bianco delle semplici e tradizionali vesti contadine.

I charka lo hanno accompagnato anche nelle prigioni dell’impero britannico tra cui l’orribile carcere di Yeravda, dove Bapu fu rinchiuso per così tanto tempo da indicarlo come suo indirizzo permanente. Nelle sue mani, l’arcolaio utilizzato per filare la seta e il cotone, diventò l’oggetto che incarna l’ideale di un impiego e di un ambiente dignitosi, elemento essenziale per mantenere viva l’attività artigianale delle famiglie indiane vessate e impoverite dalla predazione coloniale e dalla industrializzazione forzata del Paese. Tessendo da solo le proprie vesti mediante questo strumento pratico e simbolico che favorisce la collaborazione e la “buona volontà”, Gandhi ha insegnato nuovamente alla sua gente a recuperare il lavoro manuale e a rispettare i tempi umani che non dipendono dalle macchine. Del resto, è noto come egli abbia trovato deplorevole l’ideologia mercantile, l’industrialismo, la sperequazione e il ricatto sociale causati dall’economia capitalista e come vi abbia fermamente opposto la semplicità di una vita frugale ma spiritualmente elevata e la forza tradizionale delle piccole comunità che condividono il principio dell’autosufficienza.

Un pò paradossalmente rispetto alla grandezza della sua figura, non sono poi molti i luoghi che gli sono stati dedicati a Delhi come nel resto dell’immenso Paese.

D’altro canto, alcuni osservatori hanno denunciato come oramai le gesta, gli insegnamenti e la sua memoria, siano stati superati dai nuovi interessi e dai nuovi equilibri politici che l’India (come il resto del mondo) sembra perseguire senza sosta.

Ma allora che cosa ci ha lasciato Bapu? Qual’è la sua eredità?

Per provare a capirlo è necessario considerare la sua vicenda personale a partire dal luogo in cui è nato il 2 ottobre 1869, a Porbandar, nello Stato del Gujarat posto ai confini dell’India occidentale, incastonato fra il Rajastan a nord, il Pakistan a ovest e l’Oceano a sud. Terra di contadini in massima parte vegetariana che dalla dieta esclude non solo carne e pesce ma anche le uova, secondo la tradizione Giainista dalla quale Gandhi ereditò il concetto di ahimsa (non violenza), il Gujarat è anche il luogo dove nel 1918, al ritorno dal Sud Africa, egli fondò il suo primo ashram e da dove, 12 anni più tardi, partì a piedi facendo voto di non tornarvi prima della liberazione del Paese dall’oppressione straniera.

Gli ashram da lui fondati si rifacevano all’antica tradizione indiana delle comunità solidali, strutturate su base agricola e artigianale per un tipo di esistenza frugale, conviviale, indipendente e spirituale, incardinati sui principi della mutualità, della reciprocità, del rispetto per tutte le forme di vita e nei quali si insegnava a coltivare la capacità di trattenersi da ogni pensiero aggressivo, offensivo e dannoso.

In queste comunità il lavoro fisico è concepito come una forma di preghiera, un antidoto all’alienazione e all’esclusione, tanto che egli stesso includeva sempre nella sua giornata non solo la filatura, la coltivazione di un campo ma anche la pulizia dei gabinetti e la cura dei malati. Luoghi, dove anche la dieta alimentare ha un suo significato ben preciso, dove il cibo è sacro e dunque é satvico, che significa non solo vegetariano ma semplice, di stagione, locale, preparato con cura in uno spirito di condivisione all’interno di un’ambiente conviviale e rilassato.

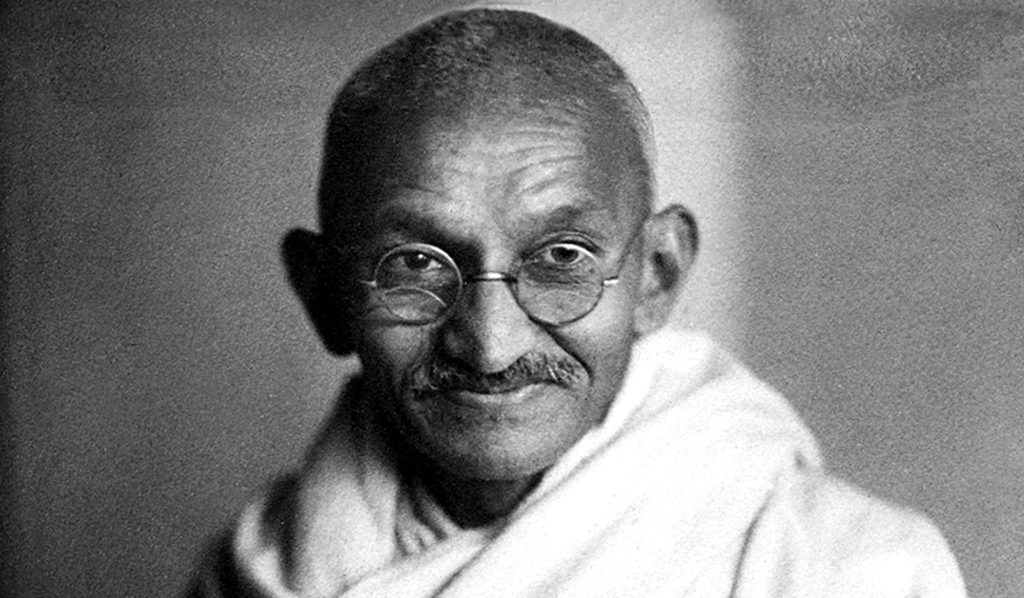

Per comprendere il mahatma (la “grande anima” come lo definì l’amico Rabindranath Tagore), la sua straordinaria importanza storica, la nettezza delle sue idee e delle sue pratiche, è fondamentale considerare la centralità del credo religioso nel suo pensiero, induista sì ma aperto alle altre fedi, a quanto di positivo egli vedeva negli esseri umani che aspirano ad elevare se stessi nella comunione con il proprio Dio. Una visione insita nell’ahimsa che nel rispetto della propria religione insegna il rispetto di tutte le altre ammettendone l’imperfezione in quanto, secondo lo stesso Gandhi, “la religione è nell’essere umano e l’essere umano è imperfetto.” Abbracciando questa pluralità egli ha espresso un’idea panteistica che nel solco delle tradizioni indiane conduce ad affermare che Dio è la somma totale di tutto ciò che vive e che per cogliere l’essenza dell’universale e omnipresente spirito della verità, è fondamentale identificarsi con ogni essere vivente. Agli amici cristiani confermò che era convinto che il nucleo concettuale del Vangelo non era poi così diverso dagli insegnamenti dell’induismo, del jainismo e del buddhismo, sostenendo che la verità corrisponde alla legge dell’amore, semplice, chiara e accessibile a tutti, una volta che l’animo umano ha intrapreso il suo percorso di liberazione dalle oscurazioni che impediscono di vedere la realtà ultima delle cose. Un’idea che divenne una gioiosa pratica nella Tolstoj Farm, la prima comune da lui fondata in Sud Africa dove vivevano indù, musulmani, cristiani e parsi, e dove indistintamente si pregava e si leggevano testi sacri delle diverse confessioni in uno spirito di concordia religiosa.

Poichè egli ha avuto la straordinaria capacità di coniugare una suprema disciplina interiore, una profonda spiritualità e un acume politico senza precedenti, non deve sorprendere quanto egli sia stato laico e razionale sul piano dell’azione culturale, politica e istituzionale, propugnando la netta separazione tra stato e culto religioso.

Fu la sua indomabile coerenza a farne un saggio, un leader, un mito.

E’ stato scritto che senza Gandhi il XX secolo sarebbe stato ricordato esclusivamente per le sue orribili violenze, come il periodo più crudele e orribile della storia umana. Vero, come è vero che il suo percorso è stato di ispirazione per altre luci che dopo di lui hanno illuminato di umanità e di speranza una modernità altrimenti strangolata dalle dittature, dal militarismo, dall’alienazione, dalla crisi ecologica, dall’edonismo e da conflitti di ogni sorta.

Bapu ha avuto molti modelli da cui trarre lezioni e ispirazione: li ha trovati nei testi di Ruskin, Thoreau, Carpenter e Chesterton ad esempio, pensatori occidentali che ha saputo integrare con la sua tradizione culturale, con gli insegnamenti della Baghavad Gita piuttosto che con quelli delle Upanishad. Maestri come Rajchandra, il filosofo e mistico di Bombay che per Bapu rappresentò una vera e propria guida spirituale, o come Lev Tolstoj (a cui dedicò una delle sue comuni) che non conobbe personalmente ma con il quale ebbe una corrispondenza epistolare e che ammirò tanto da prenderne a modello la pratica dell’anonimo viandante, dell’uomo di strada che macinando a piedi chilometri su chilometri, incontra l’umanità più semplice, il sorriso ed il pianto degli ultimi della terra.

E’ dunque corretto dire che Gandhi, seppure intimamente indiano, fu anche uomo di due mondi, ponte culturale, seppure giustamente intransigente nella richiesta di liberazione del suo Paese e del suo popolo: un uomo che con la sua azione sociale, ha saputo proporre come mai prima l’universalità di idee fondate sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della democrazia e della pace.

Della universalità della sua lotta e della sua visione abbiamo conferma nel modo in cui veniva accolto ovunque mettesse piede, che si trattasse di uno fra le migliaia di sperduti villaggi indiani come durante un storico viaggio in Inghilterra, quando fu oggetto di un vero e proprio trionfo presso le tessitrici di una fabbrica del Lancashire. Lui, che accettò di comparire in pubblico con Charlie Chaplin e che venne definito da Wiston Churcill come “il fachiro seminudo”, lui che aveva vinto la sfida della liberazione dal giogo dei vicerè britannici, ebbe l’accoglienza riservata ad un grande leader sindacale.

E sindacalista di fatto era stato quando in Sud Africa, qualificato dai bianchi in modo dispregiativo come l’appellativo di coolie, aveva iniziato la sua attività legale in favore dei lavoratori immigrati, ottenendo una serie di vittorie e di concessioni quantomeno inaspettate. Lui, che si inventò la campagna di disobbendienza fiscale dei contadini di Bardoli e che si batté per la distribuzione della terra a chi non aveva più alcuna risorsa a cui aggrapparsi.

Bapu è stato un rivoluzionario, non un riformatore.

Un rivoluzionario disarmato ma talmente sicuro delle sue idee e talmente adorato da moltitudini osannanti che senza mai rivestire una carica politica di rilievo nel partito del Congresso, è stato capace di influenzare in profondità la realtà del suo tempo e ottenere quello che i più ritenevano impossibile: sconfiggere senza l’uso delle armi il più grande impero mai esistito.

E’ come se gli affronti, le minacce, gli insulti, gli attentati e le violenze fisiche che gli sono state duramente inflitte non solo dai britannici ma anche dai suoi stessi compatrioti, lo avessero continuamente rafforzato, gli avessero dato ulteriore fiducia nella propria azione: un’atteggiamento che si direbbe proprio di un santo piuttosto che di un buon avvocato, di un uomo minuto e apparentemente indifeso.

Il segreto della sua imponente forza e costanza, risiede nella fermezza delle sue convinzioni e nella consapevolezza di come metterle in pratica, ovvero in un comportamento straordinariamente limpido e coerente frutto di un’etica che pone al centro di ogni azione la sacralità della vita: uno strumento straordinariamente potente che fino all’ultimo dei suoi giorni ha voluto mettere a disposizione dei suoi simili.

L’idea che la non violenza sia da associare ad una semplice astensione dalla violenza, ovvero ad un atteggiamento passivo e forse anche un pò vigliacco, è stata mandata in frantumi dal suo esempio. Introducendo l’idea di satyagraha (la forza che nasce dalla verità e dall’amore) per indicare la modalità attiva della non violenza che si esprime nella non collaborazione, nel boicotaggio, nella resistenza, nella disobbedienza civile intesa come diritto naturale di un popolo, egli introdusse la totale assunzione di responsabilità delle proprie azioni e della possibilità del proprio sacrificio personale.

Nell’ambito della lotta sociale e politica, Gandhi ha proposto e realizzato un salto concettuale enorme.

Se un satyagrahi è disposto ad intervenire in una situazione di conflitto acuto mettendo a repentaglio la propria esistenza, lo si deve ad una sincera capacità di rinucia a sè stesso, a un processo che è frutto di una lunga preparazione, a una ferma adesione alla pratica del rispetto verso ciò che è senziente. Nell’identificazione con l’altro, anche con l’avversario, ha dell’incredibile come Gandhi sia riuscito a rendere così diffuso ed efficace un metodo così inconsueto. Il concetto di fondo è quello che se un essere umano ha raggiunto un certo grado di pace nella mente non avrà più paura di un suo simile, neppure quando questi lo minacci o lo percuota.

La logica della satyagraha è quella che se non si cade nella trappola e non si ricambia violenza con violenza, l’altro finirà collo scoraggiarsi e stancarsi. “Morirò comunque prima o poi. Questo è il destino di ogni uomo. Dunque sono pronto spiritualmente. Se vogliono usare violenza contro di me – affermava parlando degli avversari – è un problema loro, non mio. La non violenza è fatta di materia solida, è l’arma dei cuori più forti”.

Benchè la storia non abbia esattamente seguito il corso da lui immaginato e intensamente preparato, sarebbe non solo ingiusto ma anche palesemente falso sostenere che la spirale evolutiva ghandiana si sia conclusa con la drammatica e sanguinosa partizione dell’India tra Induisti e Musulmani avvenuta dopo il raggiungimento dell’indipendenza. Questo non solo perchè “eredi” del livello di Martin Luther King, Nelson Mandela, Vinoba Bhave e molti altri, hanno fattivamente ripreso gli elementi sostanziali della suo percorso, ma perchè la sua idea di una umanità libera dalle ingiustizie, dalle sofferenze, riconciliata con sè stessa e con la natura, dà senso, oggi più che mai, ad una possibile via d’uscita dalle brutalità che caratterizzano anche il nuovo millennio.

L’insegnamento di Gandhi non si esaurisce dunque con la sua morte.

Se è vero che solo una parte degli obiettivi che si era posto sono stati effettivamente raggiunti (e tra questi quello fondamentale dell’indipendenza), la sua azione ha creato un modello di riferimento e ha

A di là di ogni esegesi, Bapu ha vinto la sua incruenta battaglia perchè ha rappresentato un modello verso il quale, oggi come allora, ogni persona ragionevole può sentirsi attratta e se le masse lo hanno seguito è perchè egli ha sempre agito in prima persona dimostrando una coerenza e una concretezza sconcertanti.

A Londra, nel 1891, da giovane studente di giurisprudenza ebbe l’opportunità di fondare un club vegetariano a Bayswater e fu allora, tra gli inglesi increduli e sorpresi cui teneva apprezzate conferenze sul rapporto tra vegetarianesimo e spiritualità, che il suo carisma prese forma.

Bapu trovò nella disciplina interiore la forza di cui aveva bisogno per guidare le moltitudini e con questa praticò il digiuno di protesta (così severo da giungere più volte vicino alla morte), le giornate di silenzio del lunedì dedicate alla preghiera e alla meditazione, il rifiuto di testimoniare contro i suoi aggressori perchè nel suo animo non vi era alcun odio verso di essi. Prendendo i voti del celibato, praticando il non possesso, il controllo del palato, l’accoglienza dei miserabili e l’impavidità, ovvero la non paura come libertà dalla paura dei potenti, dei predoni, degli animali feroci e perfino della morte, egli superò se stesso.

Per lui, il controllo della sofferenza e la resistenza individuale, hanno rappresentato una via per la salvezza e uno strumento di lotta, tanto che in più di una occasione affermò che la vera istruzione consiste nella formazione del carattere e nella conoscenza del proprio dovere.

Era con questa speciale convinzione che alla Tolstoj Farm si alzava alle due di notte e camminava per ore fino a Johannesburg, svolgeva i suoi compiti di avvocato e tornava indietro la sera stessa, preparandosi, nel fisico e nello spirito, alle faticossisime marce di protesta e di resistenza civile che poi l’avrebbero reso famoso. Una su tutte, la storica “marcia del sale”, iniziata a Dandi il 12 marzo 1930 con sessantotto seguaci, e conclusasi dopo trecentottanta chilometri con migliaia di disobbedienti che sulle rive dell’oceano indiano raccoglievano quel bene tanto essenziale, infrangendo, nonostante la repressione della polizia, l’assurdo monopolio britannico.

Con la stessa determinazione e con il supporto della moglie Kasturba che condivise interamente i suoi ideali e che gli restò a fianco per tutta la vita, Bapu prese le difese delle donne sostenendo la loro emancipazione all’interno di una società maschilista ancora largamente dominata dall’ortodossia Indù.

E fu sempre il suo spirito indomabile a fargli intraprendere la lotta in favore degli intoccabili che lui chiamava harijan -figli di Dio-, i fuori casta (i Dalit, ovvero gli oppressi) che in lui trovarono sempre un sostegno e una speranza.

La sua identificazione con i poveri, con gli esclusi e con i perseguitati fu totale.

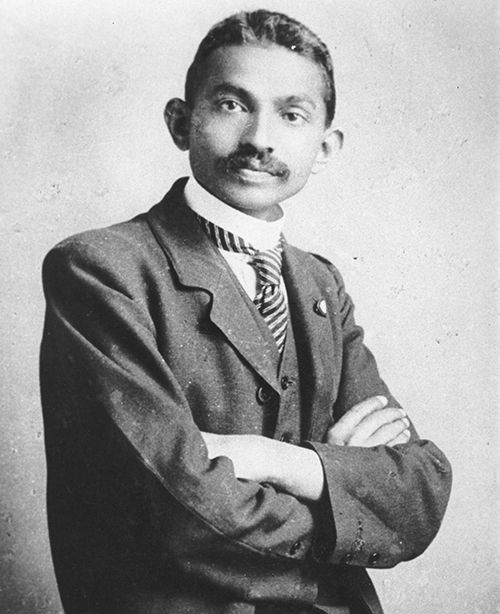

Fu così che nel gennaio 1915 rientrato in patria dal Sud Africa, il piccolo uomo “di casta pura per nascita ma intoccabile per scelta”, decise di abbandonare per sempre gli abiti occidentali per una camicia, un dhoti e un berretto kashmiro con cui viaggiò per giorni nelle carrozze di terza classe spostandosi di villaggio in villaggio alla scoperta dell’India rurale e delle sue storiche difficoltà.

Questo era Gandhi, l’avvocato dei poveri divenuto guida politica e spirituale che ottiene la conversione del partito del Congresso da un’istituzione di tipo occidentale ad una indiana e che, nel 1921, di fronte al giudice che lo condannò a sei anni di reclusione per le sue attività anti inglesi, si definì un semplice contadino e tessitore. Dichiarazione che confermò in più di un’occasione e pure durante un viaggio in Europa, quando interrogato da un ufficiale della dogana francese rispose: “Sono un povero mendicante. I miei averi terreni consistono in sei arcolai, piatti da prigione, un barattolo di latte di capra, sei perizoma fatti a mano, una tovaglietta e la mia reputazione che non può valere un granché.”

Bapu, la grande anima, fu anche un uomo come altri.

Ne fanno fede il resoconto dei suoi dubbi e dei suoi timori adolescenziali, il rapporto non sempre idilliaco in seno alla famiglia, il contrasto e poi la tragica perdita di Harilal, il figlio alcolista e donnaiolo, la disarmante tristezza con cui, alla fine del 1947, confessò ad un amico giornalista “l’inadeguatezza della pratica della non violenza da parte del Congresso e della gente comune”.

Cio che sottolinea il suo percoso umano è che in lui si è manifestata l’essenza del sanyasin, del rinunciante, di chi vive felicemente in povertà per donarsi completamente agli altri. Della sua aura sono stati illuminati uomini e donne del popolo quanto gli amici e i collaboratori più cari, testimoni privilegiati come Ramsay Mc Donald, Mira Behn, Mahadeu Desai e Nehru.

La fermezza di intenti che dimostrò dopo il massacro nella città santa di Amristar e durante la durissima repressione del 1931 attuata dagli inglesi con oltre trentamila arresti, violenze gratuite e nuovi omicidi, non fu da meno del suo costante tentativo di mantere unito e pacifico il popolo indiano che dimostrò nell’amicizia e nelle molte azioni concrete svolte in favore dei fedeli musulmani: un atteggiamento che suscitò l’odio degli estremisti Indu.

Sicuro nella sua risposta perennemente non violenta da contrapporre prima al potere delle istituzioni coloniali e poi alla cecità dei fanatici religiosi, pur sapendo di essere un facile bersaglio, chiese e ottenne che negli incontri di preghiera alla Birla House (la sua ultima residenza a Delhi) nessuno fosse perquisito benché sapesse che la sua vita era in pericolo. In quello stesso luogo, pochi giorni prima, all’ora della preghiera qualcuno aveva provato a lanciare una bomba: “se devo morire per i colpi di un folle, lo farò col sorriso sulle labbra, senza ira. Dio dovrà essere nel mio cuore e sulle mie labbra”, aveva detto con tutta calma.

Così accadde il 30 gennaio 1948. L’ assassino, Nathuram Godse, un estremista indù che pubblicava giornali fondamentalisti a Bombay e odiava Gandhi perché predicava la pace con i musulmani, si aprì un varco tra la folla, lo raggiunse e sparò tre colpi in rapida successione. Lui si accasciò al suolo e mormorò per due volte il nome di Ram (Dio).

Lasciato il corpo, il suo mito è diventato definitivamente universale ed oggi, in un mondo che non riesce ad affrancarsi dalla violenza, la sua eredità morale, filosofica e politica è a nostra disposizione.

Il suo rifiuto dell’utilitarismo e delle gerarchie, la sua visione economica localistica e comunitaria, il suo approccio ecologico nel rapporto con quanto la natura può offrire alla nostra specie, sono elementi straordinariamente attuali del suo pensiero e della sua azione.

Nell’affermare che “La terra ha abbastanza per il bisogno di tutti ma non per l’ingordigia di tutti”, il mahatma ha chiaramente realizzato come il sistema produttivo fondato sul consumo e sulla distruzione delle risorse, costituisca una piaga sia per la natura, sia come incremento dell’ingiustizia sociale.

L’idea di base che lo sfruttamento massiccio della natura non sia altro che violenza generata dall’idea che tutto sia utilizzabile in vista di un profitto e di un vantaggio, è stata ben chiara a Gandhi, come gli è stato chiaro che aumentare a dismisura i desideri è una pericolosa forzatura su cui si fonda un sistema che alimenta insane passioni, che coltiva l’invidia e che conduce al conflitto.

L’autonomia e l’autogoverno che Bapu ha idealizzato e ha concretamente cercato di realizzare nel corso di tutta la vita, riguardano dunque sia il piano individuale, sia quello sociale.

Svincolarsi dai propri impulsi egoici rappresenta infatti la prima pietra su cui si costruisce l’edificio della vita in comunità che poi matura nell’idea di una federazione di comunità indipendenti ma collaborative, in cui dignità, autorganizzazione e solidarietà promuovono lo spirito e il benessere del gruppo e rendono il luogo in cui si vive meno vulnerabile ai mercati esterni, alle pressioni e ai ricatti di quella che oggi chiamiamo l’economia globalizzata.

E’ questa l’idea di “swadeshi”, ovvero la predilezione per le cose native e per la produzione su base locale nel rispetto delle risorse presenti nel territorio, a cui si lega il principio di “asangraha” che comporta il non acquistare, consumare o accumulare merci e servizi che non sono essenziali e che si rivelano dispendiosi, dannosi e innaturali.

“Non produzione di massa, ma produzione delle masse” amava ripetere, rifuggendo dalla produzione industriale centralizzata, a cui opponeva l’uso della tecnologia semplice simboleggiata dal chakra. Se la produzione di massa si interessa solo al prodotto, la produzione su piccola scala si interessa al prodotto, al produttore e al processo, incoraggia la vicinanza e le relazioni umane.

Ben prima della furibonda espansione dell’attuale mercato mondiale delle merci, Gandhi aveva colto l’irrazionalità di questo sistema che incarna lo spirito stesso del colonialismo e che nascondendosi dietro la maschera del libero scambio e della modernità, serve solo ad arricchire i proprietari e i dirigenti di gigantesche corporazioni.

Se il fine dell’essere umano è la felicità intesa come soddisfacimento dei bisogni primari, armonia dei rapporti, pieno sviluppo intellettuale e morale, consapevolezza dell’unità nel tutto, questo fine è incompatibile con il dominio del mercato e delle macchine che servono “a far salire i pochi sulla schiena delle moltitudini”.

Per Gandhi la risposta è dunque nell’organizzazione di una società non violenta, che non accumula, economicamente decentrata, localistica, volta all’autoproduzione e all’autoconsumo, costituita da comunità dove opera il “sarvodaya”, il servizio di tutti per tutti, secondo la logica di “asteya”: usare e consumare solo ciò che la natura può continuare a fornire per soddisfare non solo i nostri bisogni individuali ma anche quelli di tutti gli esseri senzienti.

La pratica dell’ aimsha come forza attiva, come metodo che include il superamento del dualismo, la rinuncia all’attaccamento, il senso di responsabilità universale, è il cuore della grande eredità che il Mahatma ci ha lasciato.

L’idea che il progresso materiale possa da solo comportare il progresso morale della civiltà si è rivelata infatti una grande illusione.

Senza etica, senza autentica conoscenza del sè e senza una corretta visione della realtà, se il rapporto che abbiamo con le cose, con le persone e con il pianeta vivente è puramente strumentale, non vi è alcuna liberazione possibile.

Come ha insegnato il maestro, superare un mondo dominato dai disvalori dell’individualismo, della separazione e dello sfruttamento, è possibile imparando ad onorare le virtù ecologiche di una esistenza sobria ma piena e attraverso una pratica spirituale che si fa azione politica, visione profonda, percorso di conoscenza e aspirazione di libertà.

Per noi occidentali, non è affatto immediato comprendere ciò che è stato e ciò che ha rappresentato, se non si conosce almeno un pò della tradizione culturale indiana, di quel sentire particolare, di quell’approccio alla vita e alla morte così diverso dal nostro.

La grandiosa portata del suo insegnamento si avvicina davvero alla nostra comprensione solo quando iniziamo a cogliere il senso del distacco contenuto nei testi sacri della Baghavad Gita, che ad un certo punto della sua esistenza lo condussero ad abbracciare la brahmacharya, ovvero la perfetta continenza di mente e corpo come pratica di colui “che costantemente progredisce verso Dio”.

Gandhi dichiarava apertamente che solo quando le attività umane sono costruite su delle basi spirituali, compresa ovviamente la nostra interazione con il mondo naturale, è possibile trovare il significato autentico della vita.

Con la sua esistenza, ci ha mostrato che questo è possibile.